|

Le mariage dans l'Île de Corse est

souvent l'occasion d'une paix que ni la rigueur de la

justice humaine, ni la douceur et la persuasion de la

loi divine n'auraient pu apporter dans les familles

vivant depuis longtemps dans une inimitié mortelle. Un

jeune homme et une jeune fille appartenant

à des familles ennemies, épris d'amour l'un pour

l'autre, ont pu bien des fois faire fléchir la haine

implacable et le vain orgueil d'un honneur outragé. Le mariage dans l'Île de Corse est

souvent l'occasion d'une paix que ni la rigueur de la

justice humaine, ni la douceur et la persuasion de la

loi divine n'auraient pu apporter dans les familles

vivant depuis longtemps dans une inimitié mortelle. Un

jeune homme et une jeune fille appartenant

à des familles ennemies, épris d'amour l'un pour

l'autre, ont pu bien des fois faire fléchir la haine

implacable et le vain orgueil d'un honneur outragé.

Dans l'intérieur de l'île,

surtout, la parenté constitue une partie de la dot.

Lorsqu'on demande : "Quelle dot apportera telle jeune

fille fiancée à son mari ?" on vous répondra : "Elle est

pauvre, mais elle compte douze ou quinze cousins

germains dans sa race". Cette parenté est un grand titre

pour la demoiselle. Lorsque les parents d'une jeune

fille donnent leur adhésion à la demande d'un jeune

homme, leur parole est sacrée, et ce dernier est admis

dans la maison comme un membre de la même famille. Mais

malheur à lui si la sienne ne l'est pas ; ou si, séduit

par des suggestions perfides, il cherche insidieusement

les moyens de déplaire à sa fiancée et à ses parente

afin de rompre avec eux !

Si la jeune fille trompée et

abandonnée n'a ni père ni frères, ce seront les cousins

qui se chargeront de la vendetta; et à défaut des

parente, ce sera elle-même qui plongera le poignard dans

le sein de son amant déloyal et infidèle.

D'autres jeunes filles, soit par

défaut de courage ou soit pour ne pas en venir à

l'assassinat, quittent, une fois séduites, le toit

paternel, maudites par leurs parente et en horreur à

toutes leurs amies et compagnes, et vont chercher au

loin un état de servage souvent bien rude, pour celles

surtout qui ont vécu jusqu'alors dans un état d'aisance

et d'indépendance.

Traditionnellement, le mariage

était avant tout une affaire de famille et l'endogamie

était souvent la règle, sauf pour les plus riches. Les règles

sévères de l'église contre les mariages consanguins rencontraient

une résistance permanente chez les Corses et l'union illégale entre

cousins germains constituait l'offense la plus courante constatée

par les prêtres au cours de leurs visites pastorales au XVIIIème

siècle. Traditionnellement, le mariage

était avant tout une affaire de famille et l'endogamie

était souvent la règle, sauf pour les plus riches. Les règles

sévères de l'église contre les mariages consanguins rencontraient

une résistance permanente chez les Corses et l'union illégale entre

cousins germains constituait l'offense la plus courante constatée

par les prêtres au cours de leurs visites pastorales au XVIIIème

siècle.

Les mariages à l'extérieur étaient rares et

faisaient souvent l'objet de sanctions. Dans 80 à 90 pour cent

des cas, les parents

choisissaient pour leur enfant le promis ou la promise

dans le même village, ou dans la même région..

Ces arrangements se faisaient en fonction de certains

critères dictés par des intérêts économiques,

idéologiques ou politiques. Dans les villages, deux

familles ayant des intérêts communs "arrangeaient" u

matrimoniu (le mariage) sans se soucier de la

consanguinité qui pouvait parfois exister entre les futurs époux.

Mais, il y avait aussi des jeunes

gens qui choisissaient de s'unir malgré l'opposition de

leurs parents et qui "forçaient" le mariage. Pour cela,

le garçon n'avait pas d'autre solution que de simuler,

avec son consentement l'enlèvement de la jeune fille. Quelques jours après cette

scapaticcia (fugue), le couple revenait au

village obligeant ainsi les familles à considérer leur

union comme un fait accompli.

Mais, si par malheur, la

jeune fille revenait seule au village parce que son

union n'avait pas marché, elles s'exposaient à subir le

plus grave outrage qu'on puisse infliger, selon les

moeurs de nos ancêtres, à une femme qui a déshonoré sa

famille. Elle devait vivre désormais en recluse

portant sur elle la terrible honte de sa faute. Aussitôt

la jeunesse se réunissait, et il s'y joignait souvent

des parente de la femme condamnée à subir le redoutable

châtiment. La malheureuse était entraînée de force sur la place

publique, et, quoique tout en pleurs et souvent

évanouie, on la plaçait à califourchon et à la renverse

sur un âne ; et après l'avoir promenée ainsi dans tout le

village sous la huée, les sifflets de la foule et au

bruit de la conque marine, on

l'emmenait hors de la commune et après mille

imprécations, on l'abandonnait ainsi

à sa destinée.

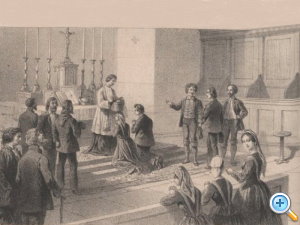

Parfois aussi, lorsque les parents

s'opposaient au mariage, les jeunes gens, accompagnés de

deux témoins, se rendaient à la messe du dimanche et à

l'élévation de l'hostie les jeunes gens, chacun à leur

tour, devant l'assemblée des fidèles, déclaraient vouloir se prendre mutuellement pour

époux puis quittaient précipitamment l'église. C'est ce

qu'on appelait u matrimoniu di a volpe

(le mariage du renard) ou matrimoniu alla greca

(mariage à la Grecque). Tout le village étant désormais au courant de leur

intention, il ne restait plus pour les parents qu'à

entreprendre des négociations pour fixer la date du

mariage.

Un proverbe Corse dit ceci: "Maries-toi

dans ton pays, maries-toi dans ta commune et si tu le

peux maries-toi dans ton village". Il y avait deux sorte de mariages:

le mariage "proche" (parfois même consanguin en raison

d'une vie paysanne en autarcie) célébré selon le rite du

ruban et de la quenouille, et le mariage "lointain".

Dans le premier cas, les jeunes

gens sont accompagnés à la mairie et à l'église. Dans le premier cas, les jeunes

gens sont accompagnés à la mairie et à l'église.

Avant la bénédiction, le curé

faisait placer un seau de bois (secchia)

sur la tête de la future mariée. C'est dans cette

position de porteuse d'eau qu'elle l'écoutait lui

rappeler les devoirs du mariage, après quoi, le curé lui

enlevait le seau et faisait son second discours au

fiancé.

C'est

uniquement le jeune homme qui passe au doigt de la jeune

fille l'alliance que vient de lui remettre le curé

et qui est utilisée pour tous les mariages (signe de

l'extrême pauvreté qui existait en Corse à cette

époque). Elle la gardera

24 heures puis la lui ramènera.

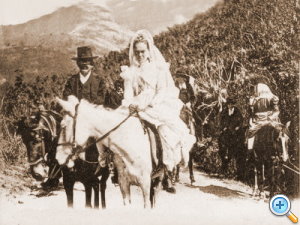

Après la cérémonie, tout le monde

-sauf les mariés qui ont droit au carrosse- remonte sur

son cheval, sa mule ou son âne.

Dans certains villages, quand la

mariée, suivie de ses parente et de ses amis, se rend au

pays de son mari, elle fait une halte à la première

fontaine ou ruisseau qui se trouve sur son passage. Elle

s'agenouille, fait le signe de la croix, et prenant de

l'eau dans ses mains, elle élève vers Dieu une prière

suppliante et douce : "Seigneur, ordonnes que cette eau

me purifie et emporte avec elle mes défauts à la mer,

afin que je puisse entrer dans la maison de mon mari

sans tache comme je suis sortie du sein maternel". Elle se

signe de nouveau, se lève et continue sa route avec son

cortège jusqu'au toit conjugal.

Dans certaines régions la mère, ou

à défaut de la mère, la plus proche parente se tient

debout sur le seuil de la porte; et quand la mariée

arrive, elle lui offre la quenouille et le fuselu ornés

de rubans en symbole d'alliance. Après une tendre

accolade et de gracieuses paroles, elle la conduit dans

le "salottu"où toute l'assemblée la suit

et embrasse le nouveau couple.

Dans certains villages, la femme qui est chargée de

faire accueil à la mariée lui tend l'extrémité d'un long

ruban dont elle garde l'autre extrémité

dans la main et la précède ainsi dans la chambre

commune.

Dans d'autres lieux encore, on apporte aux époux une

cuiller remplie de miel ou de lait caillé, et ensuite,

tout le cortège s'empresse de goûter le miel ou le lait

qui sont le symbole du jour de la douceur.

Enfin il est des pays où l'usage n'a introduit aucune

cérémonie pour le retour au logis conjugal ; mais la

compagnie toute entière embrasse les époux et leur

adresse des souhaits de prospérité.

Dans le mariage lointain, l'un des

futurs époux est issu d'un autre village ou d'une autre piève. Un carozzu (carrosse) vient prendre

la mariée pour l'emmener au village de son futur époux

qui l'attend sur le chemin avec une branche d'olivier.

Pendant le trajet, on lance sur le cortège des poignées

de riz, de fleurs et de grains de blé. Conduite à sa

nouvelle demeure sous le bruit des fusillades, l'épouse

est reçue par son beau père qui l'embrasse et lui remet

la clé de la maison ainsi que toutes les clés des

armoires puis l'invite à entrer.

La demande en mariage, dans une

société Corse inhibée par la pudeur et la honte, se

faisait sous forme de jeu. Pour faire sa déclaration, le

jeune homme se débrouillait pour rencontrer l'élue tout à

fait par hasard, quand elle allait chercher de l'eau à

la fontaine, ou quand elle se rendait à la rivière pour

faire le bucatu (lessive). Alors, il

s'approchait d'elle et lui parlait sur le ton de la

plaisanterie en laissant deviner ses intentions. Si la

jeune fille lui répondait de la même manière, cela

voulait dire qu'elle acceptait ses avances. Si, elle rejetait sa demande, elle

le regardait fièrement, lui montrait son coude puis lui

tournait le dos en prononçant des mots blessants. Pour

éviter ce genre de déconvenue, c'était souvent le père

du jeune homme où de la jeune fille qui se présentait au

domicile des parents pour faire une demande dans les

règles. La demande en mariage, dans une

société Corse inhibée par la pudeur et la honte, se

faisait sous forme de jeu. Pour faire sa déclaration, le

jeune homme se débrouillait pour rencontrer l'élue tout à

fait par hasard, quand elle allait chercher de l'eau à

la fontaine, ou quand elle se rendait à la rivière pour

faire le bucatu (lessive). Alors, il

s'approchait d'elle et lui parlait sur le ton de la

plaisanterie en laissant deviner ses intentions. Si la

jeune fille lui répondait de la même manière, cela

voulait dire qu'elle acceptait ses avances. Si, elle rejetait sa demande, elle

le regardait fièrement, lui montrait son coude puis lui

tournait le dos en prononçant des mots blessants. Pour

éviter ce genre de déconvenue, c'était souvent le père

du jeune homme où de la jeune fille qui se présentait au

domicile des parents pour faire une demande dans les

règles.

Selon la coutume, on pouvait

considérer que deux jeunes gens étaient mariés et

pouvaient vivre ensembles quand ils s'étaient donné l'abracciu

(quand ils s'étaient embrassés). Après avoir convenu de

la dot, les familles se donnaient l'accolade, tiraient

des coups de feu et mangeaient des beignets. Le caractère officiel de cette

union (le mariage civil et religieux pouvait n'être

célébré que bien plus tard), même s'il n'était pas légal,

était sacré par la

parole donnée. Rompre l'abracciu, s'était s'exposer à une

terrible vendetta.

Si le fiancé meurt avant le

mariage, celui-ci peut quand même être célébré longtemps après

les funérailles

et la

fiancée doit porter le deuil pendant une année sans

jamais sortir de la maison. Si, après le mariage, la femme

commet l'adultère, elle peut habiter avec un autre

homme. Son époux n'engagera pas de vendetta car il

considère que son épouse s'est déshonorée seule et n'est

pas digne qu'un homme d'honneur expose sa vie pour

elle. |