LE PENITENCIER AGRICOLE DE COTI-CHIAVARI.

.jpg) La dernière tentative d'installation

en Corse d'une population extérieure remonte à 1713 et se

solde par un échec : Les colons venus de la

côte Ligure, sont décimés par la maladie ou traqués par les

habitants de Quasquara, campo et Frasseto. La dernière tentative d'installation

en Corse d'une population extérieure remonte à 1713 et se

solde par un échec : Les colons venus de la

côte Ligure, sont décimés par la maladie ou traqués par les

habitants de Quasquara, campo et Frasseto.

Plus d'un siècle plus tard, le gouvernement Français décide

d'établir des "colonies" correctionnelles agricoles en Corse

et à partir de 1855 les premiers repris de justice arrivent

de France et d'Algérie.

L'implantation des pénitenciers

agricoles de Castellucciu, de Casabianda et de Coti-Chiavari

procède de deux pratiques : L'exil des prisonniers de droit

commun et la volonté d'une politique de colonisation de

caractère agricole préconisée et voulue par Napoléon III

comme un moyen de permettre à bon marché la mise en valeur de l'île et

plus particulièrement des plaines littorales demeurées

répulsives en raison du fléau de la malaria.

Ainsi, lorsque Napoléon III décide d'envoyer en Corse des

prisonniers afin, dit-il, de leur éviter le désoeuvrement,

il choisi la colonie horticole de Saint Antoine (Castelluciu)

comme terrain d'expérimentation pour les adultes et surtout

pour les enfants les plus réfractaires à la discipline ainsi

que les enfants de moins de 16 ans ayant été condamnés à une

peine de plus de deux ans. Coordonnée avec le pénitencier de

Coti-Chiavari, cette "institution" fonctionnera

pendant 11 ans.

Le pénitencier de Coti-Chiavari était l’un des trois grands pénitenciers

agricoles de Corse avec Casabianda sur la plaine orientale

et Castelucciu sur les hauteurs d’Ajaccio. Les prisonniers y

travaillaient en semi-liberté.

Les premiers détenus, pour la plupart

entre 20 et 40 ans, qui y sont transférés le 10 février

1855 sont employés à la construction de routes et au

défrichage de terrains pour permettre le développement des

cultures maraîchères destinées aux prisonniers.

En 1862, une véritable exploitation agricole

de plus de six cent hectares de pâturages, prairies

naturelles et vergers et deux cent trente trois hectares de

vignes et de bois fait vivre le pénitencier et l’on n’y

compte pas moins de seize bœufs, vingt-cinq mulets, neufs

chevaux, dix-huit vaches, deux taureaux, neufs génisses, dix

veaux et cinq cent moutons.

Mais le travail intensif, la

malnutrition, les mauvais conditions d’hygiène de vie, un

climat insalubre et surtout la Malaria qui sévit dès la

première année, entraînent un taux de mortalité de près de

80% de la population carcérale ; ce sont entre vingt

et cent détenus qui meurent chaque année malgré la création

au couvent Saint Antoine de Campoloro à Cervioni d'un refuge d'été et d'une

infirmerie pour les plus malades.

En 1858, on dénombre 31 décès sur 213 prisonniers ; en 1857,

110 décès sur 501 prisonniers ; en 1858, 92 décès sur 861

prisonniers.

Les mauvaises conditions sanitaires, la cruauté et le

travail forcé poussent les détenus à de très nombreuses

tentatives d'évasion.

Malgré les peine sévères qui leurs sont infligées, ce sont

plus d’une centaine de prisonniers qui tentent de s’évader au

cours de la première année 1855.

En 1856, le registre de la population carcérale du

pénitencier agricole de Coti-Chiavari fait état de 777 détenus et seulement 23

gardiens. Au 31 décembre 1859, on dénombre 875 détenus.

Son fonctionnement ayant été jugé peu rentable, le

pénitencier de Chiavari cessera de fonctionner le 1er

juillet de l’année 1906 et les quelques deux cents détenus

encore présents dans les cellules seront transférés à

Cayenne. Les terres du domaine, ainsi que les bâtiments

seront remis à la direction générale des Eaux et Forêts pour

être intégré au domaine forestier de l’État.

C'est ainsi qu'en 1914, Chiavari est disponible pour y

accueillir des prisonniers de guerre Allemands et Serbes.

En 1919, le maire Antona relate les

circonstances dans lesquelles s'est faite à Coti-Chiavari la

prise de possession des lieux :

"C'est par un beau matin de de

janvier 1855 qu'une multitude de gendarmes, de

fonctionnaires, d'hommes d'art et de détenus partirent

d'Ajaccio, débarquèrent sur la plage de Vergia,

s'acheminèrent vers Chiavari et vinrent munis de provisions,

d'outils, de matériel de campement, faire halte sur

l'emplacement désigné pour la construction de la maison

centrale. Or, précisément sur cet emplacement se trouvait le

groupe d'habitations le plus important de la localité; de

sorte que, pour pouvoir commencer les travaux, l'expulsion

des habitants s'imposait. Ces derniers furent donc sommés de

déguerpir. Contrairement au résultat désiré, ils eurent

l'audace de résister à cet ordre. Alors se produisit une

scène inénarrable. Hommes, enfants, vieillards, tous sont

bousculés, violemment arrachés de leurs domiciles et leurs

denrées jetées sur la voie publique pendant que, sans

désemparer, les coups de pioche des démolisseurs

retentissent de toutes parts. Comble de sans-gêne ! Pour

montrer sans doute qu'ils étaient investis de pouvoirs

discrétionnaires illimités, les agents de la force publique

mettent les hommes en état d'arrestation et, menottes aux

mains, les conduisent au parquet d'Ajaccio comme des

malfaiteurs !".

Les habitants de Coti-Chiavari et du

hameau de la Costa protesteront longtemps contre la

"spoliation" dont ils ont été victimes.

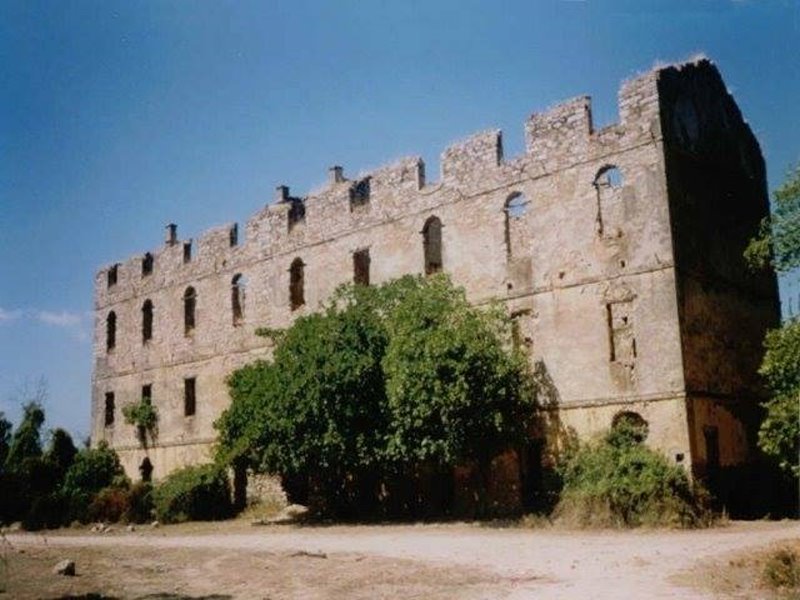

Abandonné durant plus d’un siècle, souvent visé par des projets

restés sans suite, le site se dégrade lentement et la

nature reprend inexorablement ses droits sur les vergers et

les zones défrichées.

En 1969, la Société du Lotissement du

Domaine de la Pinède rachète le domaine et fait démolir la

plus grande partie des bâtiments dans l'idée d'y construire

un complexe touristique qui ne verra jamais le jour.

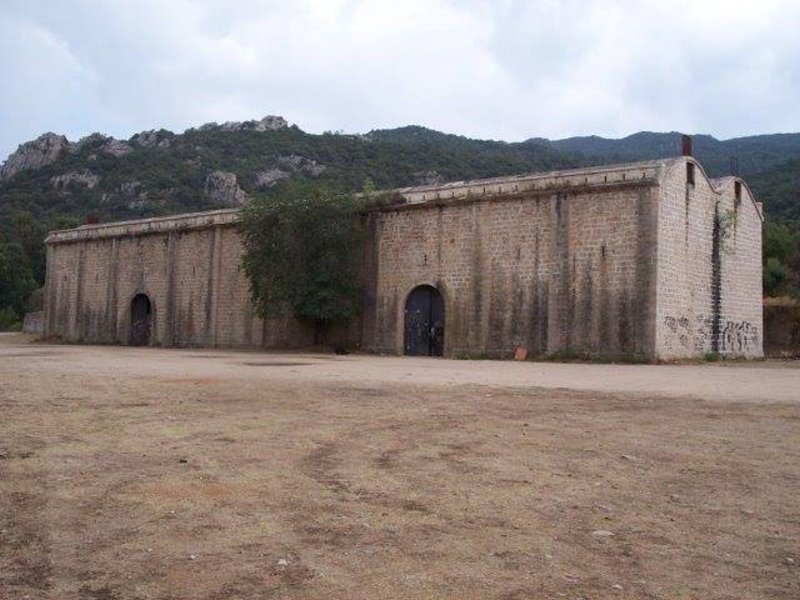

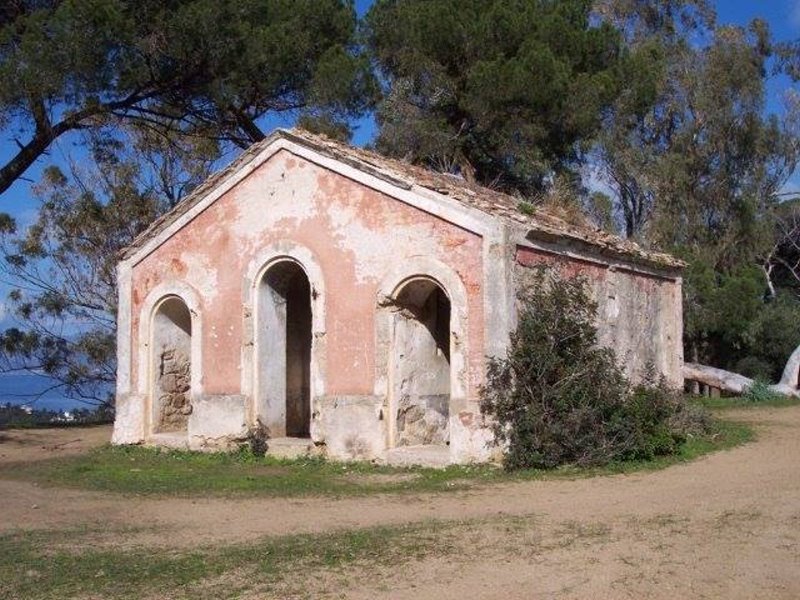

Les bâtiments, dont il ne reste plus

aujourd'hui que la poudrière,

la grange à fourrage, la fosse à purin et les caves, ont été détruits par les

pelleteuses et le site à été saccagé avant que l’on ne

prenne enfin conscience de sa valeur patrimoniale.

Après 51 ans de vie active et un siècle d'abandon, le

pénitencier de Coti-Chiavari, dont seule l'immense grange à

fourrage a été restaurée,

accueille dans un cadre exceptionnel, concerts et mariages

et laisse les nombreux promeneurs intrigués par les derniers

vestiges d'une époque révolue..

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cliquer sur une image pour l'agrandir

ou voir le diaporama. ( Photos JS. TIMOTEI

) |

Le barrage, construit en amont du pénitencier, a une retenue

de 25000 mètres cubes. Véritable ouvrage d’art, laissé lui

aussi à l'abandon depuis 1906 a été réhabilité entre 2008

et 2012. Sa construction a été réalisée par les

prisonniers en 1870 pour retenir l'eau et irriguer les

cultures.

Le cimetière de Campestra, que l’on ne saurait dissocier de

l’histoire du pénitencier, mérite à son tour de reprendre sa

place dans la mémoire collective. Ici, gardiens et

détenus y reposent ensemble pour l'éternité. Beaucoup de

tombes ne sont que des tumulus de terre sous lesquels, sans

doute, se trouvent aussi des fosses communes car des

centaines de personnes sont mortes à Casabianda.

Au milieu du cimetière se dresse un curieux monument élevé à

la mémoire de Louis Muller conducteur des Ponts et Chaussées

décédé en 1875. On peut lire sur son épitaphe « Pour

perpétuer le souvenir de l'homme dévoué qui commença et mena

presqu'à leur fin les travaux d'assainissement du

pénitencier agricole... ». Ce « presqu'à leur fin»,

explique cette colonne tronquée qui interpelle. Plus loin,

un autre monument rappelle qu'ici repose M. Graux, le

premier directeur du pénitencier, lui aussi mort du

paludisme en 1865.

|

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

|

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

|

|

Cliquer sur une image pour l'agrandir

ou voir le diaporama. ( Photos JS. TIMOTEI

) |

***

LES CENTRES D'INTERNEMENT

DES PRISONNIERS DE GUERRE.

Désaffecté, le pénitencier de Chiavari sera cependant de nouveau

utilisé au cours de la Grande Guerre de 1914 à 1918 pour recevoir, comme les autre

pénitenciers de Castellucio et de Casabianda, les quelques 2000

civils et prisonniers de guerre envoyés en Corse.

D'autres lieux, comme les couvents de Cervioni, Corbara,

Luri, Oletta et Morsiglia seront également choisis pour les

accueillir.

Leur présence met la population directement en

contact avec l’ennemi et révèle les limites de l’effort de guerre.

En effet, dans ce département considérablement affaibli par des

conditions de mobilisation particulières, l’utilisation de ces

captifs comme main-d’œuvre agricole et industrielle aurait dû

pallier l’absence de près de 40000 actifs. En fait, ce système est

inefficace. Il engendre des tensions entre les autorités militaires,

civiles et politiques. Celles-ci se disputent la gestion des

prisonniers tandis que le gouvernement refuse l’envoi de nouveaux

captifs et tente même d’en diminuer le nombre. Sans remettre en

cause l’attachement des Corses à la Nation, cette situation se

répercute dans l’opinion insulaire mettant en lumière la résurgence

d’un sentiment d’exclusion de la communauté nationale...

Après la libération de

la Corse en 1943, l'île va devenir une base arrière de ces camps

de prisonniers.

Les Allemands sont détenus

sur l'ensemble du territoire. L'île devient un vaste camp

d'internement pour les prisonniers de guerre italiens et allemands à

partir de 1944. On peut dire qu'elle retrouve sa vocation de terre

de relégation qu'elle a souvent eue depuis l'Antiquité. La Corse,

entre 1944 et 1948, reçoit plus de 4 795 prisonniers (soit environ

5 % des détenus en France à pareille époque). Ils seront détenus

principalement dans le camp 10 TA situé à Ajaccio, mais aussi dans

une quinzaine de camps secondaires à Ponte-Novu, Cervione, Tavera,

Patrimonio, Olmo, Bastia... Ils travaillent en détachement. et

sont utilisés pour mener différents chantiers. Comme ils dépendent

des autorités militaires, ils vont être employés à des tâches

dangereuses comme le déminage. Mais les Allemands captifs seront

aussi déployés sur des ouvrages de reconstruction ou des travaux

agricoles. Ils seront ainsi répartis en différents sites, y compris

dans des villages de l'intérieur.

La Croix-Rouge veille à ce

que la Convention de Genève sur les droits des prisonniers

s'applique. Les Allemands ne subissent pas de mauvais traitements ;

d'ailleurs, peu tentent de s'évader. Mais comme la population, les

prisonniers sont assez mal vêtus et mal nourris, ce qui entraîne une

mortalité assez forte. La malaria et la dysenterie font des ravages.

Seuls ceux qui sont dans les villages sont mieux traités malgré la

germanophobie ambiante. En 1945, un rapport de la Croix-Rouge pointe

cependant de nombreux manquements dans les camps de Corse.

La fin de la guerre ne va

pas régler immédiatement le sort des prisonniers. Les rapatriements

ne commencent qu'en 1947. La France va les conserver jusqu'en 1948

(il en sera de même en Corse) au titre des dédommagements de

guerre. Ils servent de main-d'œuvre dans un pays quasiment dépeuplé

à reconstruire. Mais leur nombre sera insuffisant pour jouer un rôle

décisif dans le relèvement du pays. Peu d'entre eux feront souche en

Corse. Avec le temps, le passage en Corse de tous ces internés

civils ou prisonniers de guerre, est devenu une histoire ancienne

dont bien peu se souviennent aujourd'hui.

|